本网讯 为深入贯彻落实习近平总书记关于“用好红色资源,传承好红色基因”的重要指示精神,推动思政小课堂与社会大课堂深度融合,7月19日,我院组织来自罗城街道、素龙街道、双东街道、华石镇和金鸡镇的五支社会实践队,前往罗定市被誉为“南国红旗渠”的长岗坡渡槽,开展“行走的思政课”实践研学活动。师生们通过实地探访、聆听亲历者讲述、观摩历史实物,深刻体悟“自力更生、艰苦创业、团结协作、无私奉献”的红旗渠精神,进一步坚定理想信念,厚植爱国情怀。

渠水奔流忆峥嵘,足迹丈量悟真谛

长岗坡渡槽是上世纪七十年代罗定人民在物质极度匮乏、技术条件简陋的背景下,发扬红旗渠精神,依靠双手和简易工具创造的水利工程奇迹。活动中,五支实践队师生怀着崇敬之心,沿着渡槽溯源而上,近距离观察其宏伟结构,用脚步丈量这条“人工天河”的壮阔,切身感受当年建设者们劈山引水、餐风露宿的艰辛历程。在长岗坡纪念馆,师生们认真观看了陈列的原始工具、泛黄设计图纸及珍贵历史影像资料,这些无声的实物见证,生动再现了那段激情燃烧的奋斗岁月。

双东街道“励马研行”社会调研实践队队员们参观长岗坡纪念馆

华石镇“三所学校”高质量发展肇院青年先锋队队员们聆听讲解员对长岗坡渡槽的介绍

金鸡镇关爱留守儿童实践团队员们正在观看陈列的原始工具

建设者亲述奋斗史,老物件见证“人工天河”

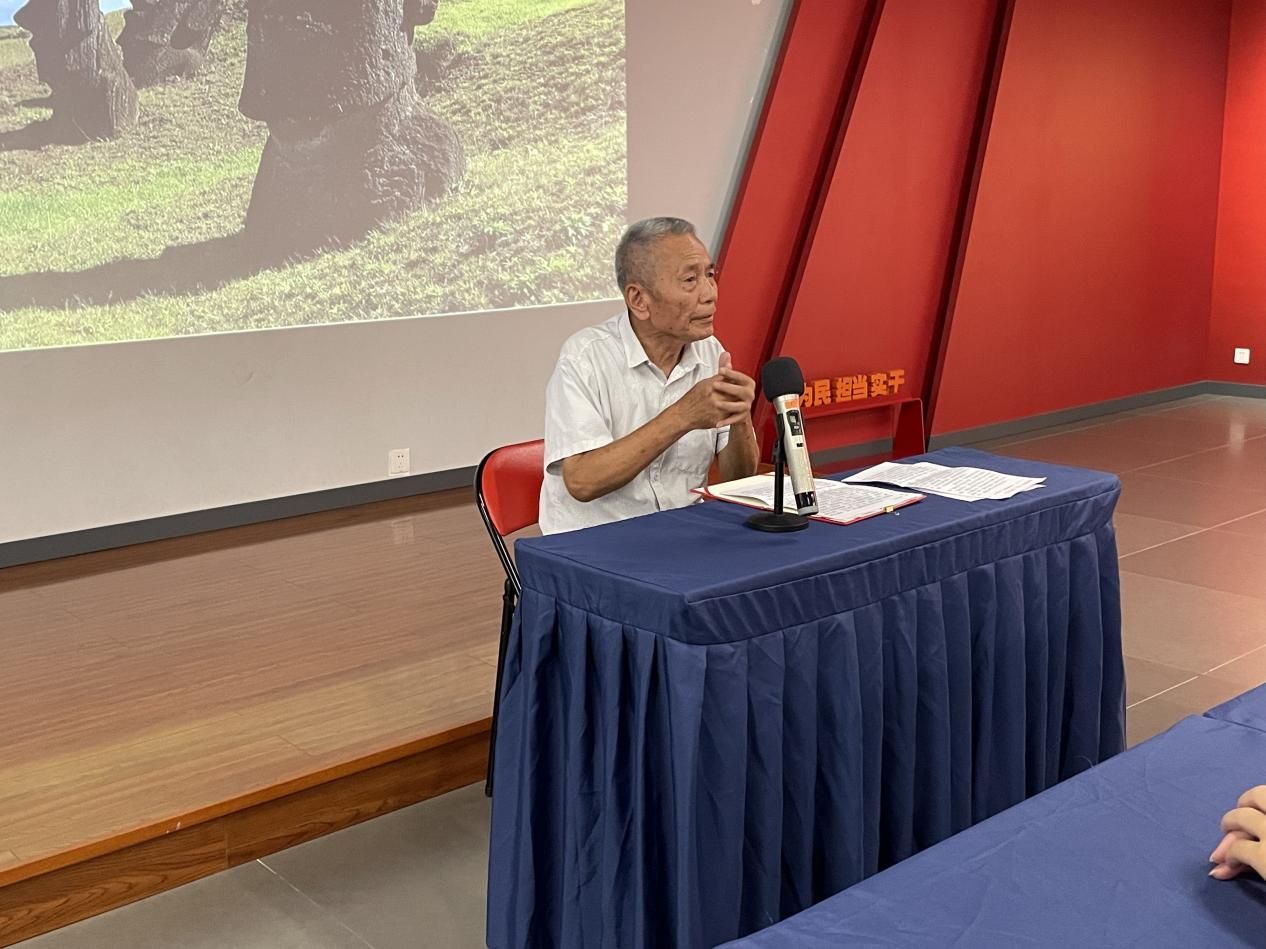

本次活动特别邀请了长岗坡渡槽建设者、时任拖拉机队带头人张松彬老书记为师生们作现场讲述。虽年逾古稀,张书记对半个多世纪前的建设场景记忆犹新。他深情回忆道,在大型机械严重缺乏的条件下,建设者们仅凭钢钎、铁锤、人力车等简陋工具,肩挑手扛,一担土一筐石地浇筑槽身与槽墩,硬是用血肉之躯在崇山峻岭间筑起了这座水利丰碑。工地灯火彻夜不息,但建设者们始终保持着高昂的斗志,以惊人毅力书写了战天斗地的壮丽诗篇。

为让师生们更直观地理解当年的奋斗历程,张书记还带来了建设时期使用的水壶、草帽、木锤、石锤等珍贵老物件,并详细讲解了它们在施工中的具体用途。这些承载着岁月印记的实物,无声诉说着建设者们的艰辛与坚韧。演讲结束后,同学们纷纷上前触摸这些历史见证,通过指尖与旧物的接触,展开了一场跨越时空的对话,深刻体悟那段改天换地的峥嵘岁月。

活动尾声,张书记亲手将一面书写 “劳动光荣” 的锦旗赠予实践队伍,郑重勉励同学们传承发扬长岗坡渡槽建设时期劳动人民不畏艰苦、艰苦奋斗的精神,让红色基因与奋斗精神代代相传。会后交流环节中,同学们积极分享实践感悟,张书记则深情讲述了建设过程中 “用尺子丈量田地” 等鲜为人知的细节 —— 当年党员干部带领群众以最朴实的木尺为工具,一垄一垄丈量土地,终将千亩荒地整治为整齐良田。这一鲜活事例让同学们直观感受到老一辈建设者秉持的公平理念与求真务实的实干作风,为实践活动画上了兼具教育意义与精神传承价值的句号。

张松彬老书记为师生们作现场讲述

罗城街道教育服务突击队队员们听老书记张松彬讲述渡槽建设历史

云浮学子忆峥嵘 红色精神励担当

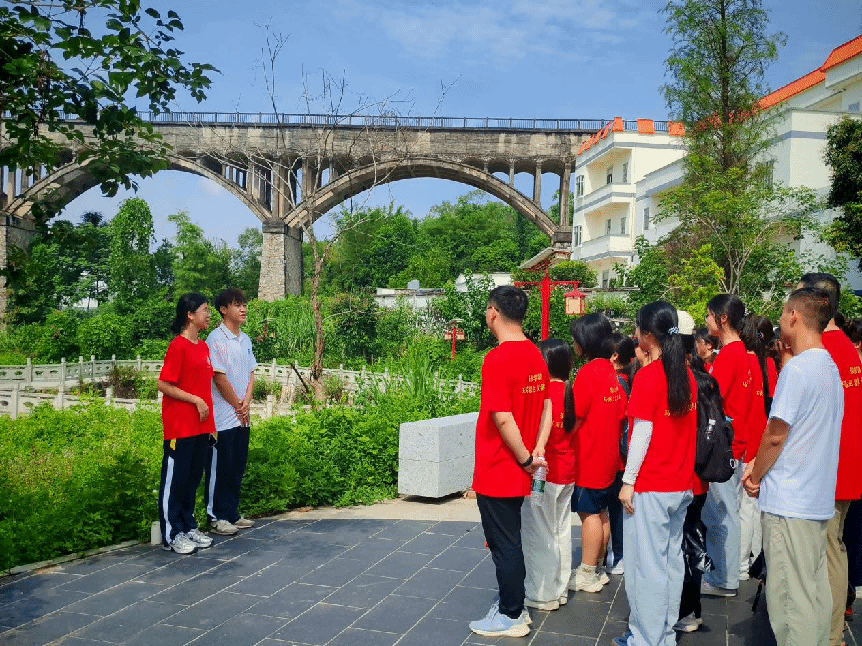

参观结束后,一场生动的现场思政课在长岗坡渡槽下举行。两名云浮籍实践队员结合自身在地认知,向全体师生深情讲述了长岗坡渡槽从艰难决策到施工建设、从日夜奋战到攻克技术难关的奋斗历程。他们的讲述,将书本精神具象化为鲜活历史,深深感染了在场学子,进一步坚定了大家传承红色基因、担当时代使命的决心。

素龙街道“乡行记·青春力行团”社会实践队队员们在长岗坡下上一堂特殊的思政课

本次长岗坡渡槽实践研学活动,是我院将思政教育从课堂延伸到社会大课堂的一次成功探索,为师生们带来了一场深刻的精神洗礼。活动有力证明,“行走的思政课”是激活红色基因、传承革命精神、培育时代新人的有效路径。未来,学院将持续深化“思政小课堂”与“社会大课堂”的贯通融合,引领马院学子在祖国广袤大地上读懂中国、热爱中国、奉献中国,自觉将红旗渠精神内化为攻坚克难的锐气与担当,将青春热血融入以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟征程,让青春在为国家、为民族、为人民的不懈奋斗中绽放绚丽之花。

素龙街道“乡行记·青春力行团”社会实践队合照

双东街道“励马研行”社会调研实践队合照

金鸡镇关爱留守儿童实践团合照

罗城街道教育服务突击队和华石镇“三所学校”高质量发展肇院青年先锋队与张主任合照

撰稿:龚明月 王佳楠 黄思钿 何绮泳 梁睿兰 吴宛檀

初审:张俊勇 复审:杜志欣 终审:侯玉基